HBV分子系統解析検査について(母子感染)

厚生労働省のB型肝炎訴訟の手引きの中で、B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)が2カ所出てきます。今回は母親との検査について解説したいと思います。

母親が一次感染者として給付金請求が認められた場合に、二次感染者として給付金請求をするために母子感染であることの証明のために実施します(厚生労働省の手引き11頁 要件3の②)

「二次感染者の証明に絶対に必要ですか?」とよく聞かれるのですが、答えは、「必ずしも必要とは限りません」ということになります。

厚労省の手引きでは母子感染の証明として原則としてB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)の提出を求めていますので、検査が可能でしたら実施してくださいということです。

「感染の因果関係あり」という結果がでたら、証拠として価値があり、検査費用についても給付金請求に上乗せして支給されますので、やる価値があるならやっていただきたいです。

しかし、HBV分子系統解析検査については、検査をしてくれる病院探しと母子二人そろって採血する必要があること、検査費用が高額になること、などハードルが高いのでみなさん悩んでおられるようです。

どこで実施してもらえるかは、まずは、かかりつけの医療機関で対応可能かご確認ください。検査機関のSRL社と取引があれば対応してもらえると思います。

親と離れて暮らしているので一緒に採血に行けないということで何とか検査をせずに認められないかというご相談もよくあります。

その場合、まず、母親とご本人のHBV-DNAの量がどの程度あるか確認していただきます。一概にはいえませんが、少なくともどちらかが「ケンシュツセズ」という状況でしたら、検査を実施しても判定不能となるのが確実ですので、検査をする意味がなく、実施せずに別の方法で母子感染を立証することを選択します。

別の方法とは、厚労省の手引き11頁要件③の※以下に記載があります。

ポイントは、昭和60年12月31日以前に出生していること、母子感染以外の感染原因が見当たらないことを確認します。

私の感覚ですが、二次感染の証明として、HBV分子系統解析検査を実施して、「感染の因果関係あり」として証明できた例は、二次感染全体の半分にも満たない感じです。

というのも、どちらかが慢性肝炎などを発症して核酸アナログを処方されているケースでは、HBVウイルスが抑制されていますので、検査をしても解析不能となることが多く、また治療をされていない場合でも、母親の年齢になるとHBVウイルスの量が減っていることが多く解析に十分なウイルス量が存在しないことが多いからです。

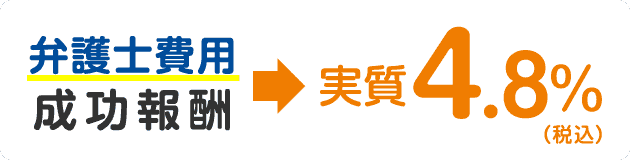

みお綜合法律事務所では、二次感染者の取扱いが多く、母親が別の事務所で和解された方からのお問い合わせも多数あります。請求をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。(弁護士 澤田有紀)

関連記事

==============================

【お問い合わせはフリーダイヤル】

0120-7867-30(なやむな みお)

【受付時間】

9:00~20:00

無料電話相談受付、資料送付のお問い合わせ受け付け中

LINEでのご相談は年中無休で対応中!!