HBV分子系統解析検査について(父子感染)

厚生労働省のB型肝炎訴訟の手引きの中で、B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)が2カ所出てきます。今日は、父親との検査について解説したいと思います。

◆父親との比較検査

手引き9頁、一次感染者の要件5 その他集団予防接種等以外の感染原因がないことの証明として、「②父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合→父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果」の提出が求められています。

父親が持続感染者でない場合や父親が死亡している場合については、検査結果は不要です。

◆父親が健在の場合は、父親のHBs抗原とHBc抗体の検査結果を提出して持続感染でないことを示すことでこの要件はクリアできます。

父親が健在で上記検査の結果で持続感染者であることが分かった場合には、HBV分子系統解析検査が必要となります。

HBV分子系統解析検査については、検査をしてくれる病院探しと父子二人そろって採血する必要があること、検査費用が高額になること、などハードルが高いのでみなさん困っておられるようです。

以前当事務所で西日本の肝疾患専門医療機関に実施可能かアンケートをとった結果をHPに掲載しているのでご参考になさってください。

かかりつけの医療機関で対応してもらえるかどうかについては、直接ご自身で医療機関にお尋ねください。当事務所では、医療機関向けに検査の詳細や対応する検査会社の案内などの資料を用意しておりますので、それを提示してきいていただければと思います。

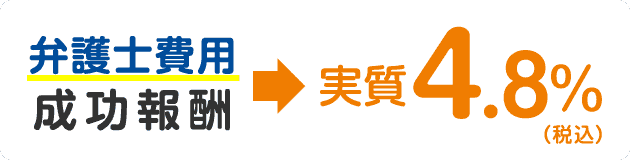

検査費用については、給付金請求が認められた場合は、国が検査費用6万円余りを給付金と一緒に払ってくれますので、まずは、検査を実施していただきたいと思います。

◆検査結果について

検査を実施したけれども、結局給付金請求が認められなければ、検査費用は払い損になってしまいますが以下に述べるように、払い損になることは非常に稀です。

検査結果は、以下の三択です。

「①感染の因果関係なし」

「②判定不能」

「③感染の因果関係あり」。

①と②であれば問題ありません。これまでの私の経験から言えば、②の「判定不能」となることが圧倒的多数です。というのは、比較検査はHBVウイルスの量が父子ともに塩基配列を分析できるだけの量が検出されることが必要だからです。核酸アナログの治療を受けておられる場合はそもそも検出されるほどの量がないので、判定不能となることが確実です。

③の感染の因果関係ありとなった場合は、父子感染確定ということですので、父親が一次感染者としての要件を満たすかどうかが問題となります。

これまでの経験上、「父子感染の因果関係あり」となったという例は数例しかありません。この数例についても、父親が一次感染者の要件を満たしていたので、父親にも給付金請求をしてもらい、父子感染の二次感染として請求が認められました。

◆父親が死亡している場合には、そもそもHBV分子系統解析検査を実施できないので、「提出不要」となります。

父子感染ではないことの証明というのは、結局のところ、父子感染であることがHBV分子系統解析検査で確定した場合にのみ問題になり、父親が死亡している場合には、そもそも父親が持続感染かどうか不明ですし、父親が持続感染者であったことが医療記録で確認できたとしても、HBV分子系統解析検査を実施できないので父子感染かどうか確定できないという理屈でOKとなります。

父親が健在だけれども、幼いころに両親が離婚して以後消息不明とか、父親がお金に強欲で給付金のことで協力を求めたくないとか、父親とは連絡を取りたくない事情があるなど、父親の検査についての悩みはいろいろです。これについては、また別の機会にブログに書きたいと思います。(弁護士 澤田有紀)

==============================

【お問い合わせはフリーダイヤル】

0120-7867-30(なやむな みお)

【受付時間】

9:00~20:00

無料電話相談受付、資料送付のお問い合わせ受け付け中

LINEでのご相談は年中無休で対応中!!